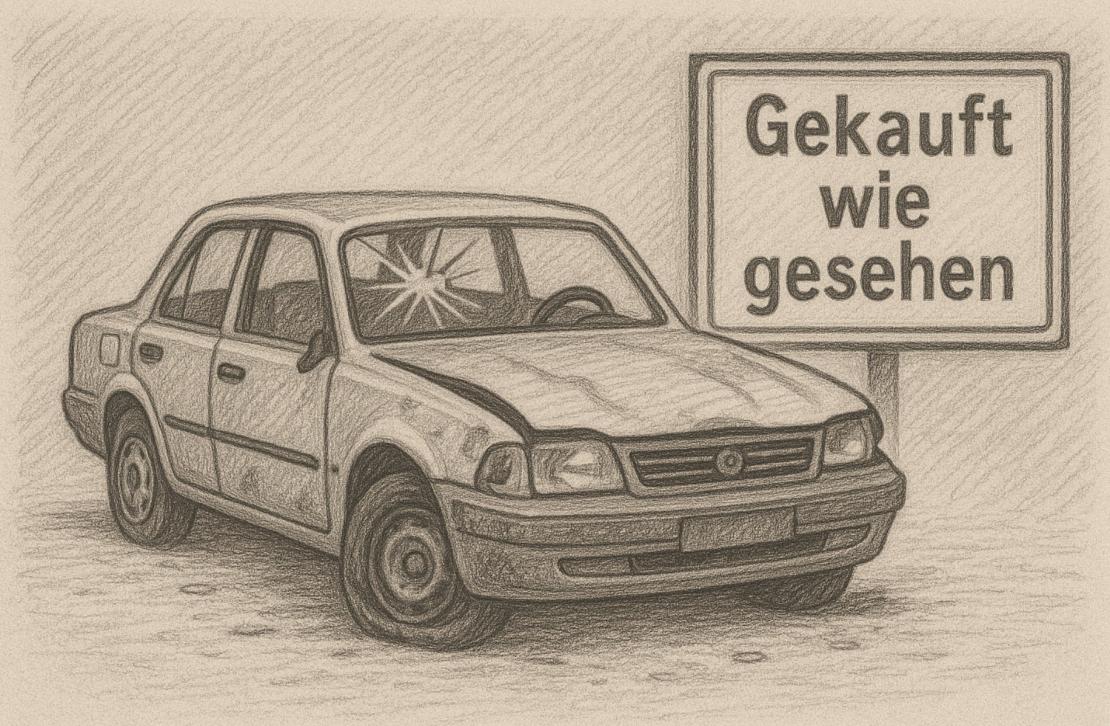

"As Is, With All Faults"? Die Wahrheit über Gewährleistungsausschluss in IT-Verträgen

Dokumentieren und prüfen Sie Ihre Geschäftsprozesse und IT-Anwendungen mit meiner DSGVO-Giraffe.

Einfach, schnell und kostenlos.

✔ Ermittelt und prüft den relevanten Sachverhalt in einem strukturierten Dialog

✔ Erläutert die konkreten Datenschutzanforderungen

✔ Erstellt Dokumentationen und Rechtstexte – automatisch

DSGVO-Giraffe kostenlos starten

Das Tool ist ein Angebot der matterius GmbH und keine Rechtsberatung.

Sie kennen sie, die langen, abschreckenden Passagen in den Lizenzverträgen: Die Software wird geliefert „ohne Mängelgewähr“, „wie besehen“, „mit allen Fehlern“. Jegliche Gewährleistung wird, so scheint es, vollständig ausgeschlossen. Viele Unternehmer sind dadurch verunsichert: Haben sie als Kunde keinerlei Rechte, wenn die Software nicht funktioniert? Und können sie als Anbieter solche Klauseln einfach für ihre eigenen Produkte übernehmen, um sich abzusichern?

Die Antwort ist ein klares und entschiedenes: Nein.

Diese aus dem angloamerikanischen Rechtsraum stammenden Totalausschlüsse sind mit dem deutschen Recht in den allermeisten Fällen unvereinbar. Das deutsche Gesetz schützt Vertragspartner – insbesondere Verbraucher, aber auch Unternehmen – vor einer vollständigen Aushöhlung ihrer Rechte bei Mängeln.

Lassen Sie uns den Mythos des totalen Gewährleistungsausschlusses entlarven. Ich zeige Ihnen, welche Rechte Sie wirklich haben und welche Grenzen das Gesetz Anbietern bei der Gestaltung ihrer AGB setzt.

1. Die Illusion des Totalausschlusses: Was das deutsche Recht vorschreibt

Während Anbieter in ihren globalen AGB versuchen, ihre Haftung so weit wie möglich zu minimieren, stoßen sie nach deutschem Recht an harte rechtliche Grenzen. Der Grundsatz lautet: Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die die gesetzlichen Rechte des Kunden bei Sach- oder Rechtsmängeln unzulässig beschneidet, ist unwirksam. Das regeln die §§ 307-309 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Die entscheidende Unterscheidung, die das Gesetz trifft, ist die zwischen Verbrauchern (B2C) und Unternehmen (B2B) sowie zwischen der dauerhaften Überlassung von Software (Kauf) und der Überlassung auf Zeit (Miete/SaaS).

2. Die zwei Welten der Gewährleistung: Verbraucher vs. Unternehmen

a) Die Verbraucher-Festung (B2C): Maximaler Schutz

Bei Verträgen mit Verbrauchern ist der Spielraum für Gewährleistungsausschlüsse extrem gering. Das Gesetz ist hier unnachgiebig (vgl. § 476 BGB und die neuen Regeln für digitale Produkte in §§ 327h, 327s BGB):

-

Kein Ausschluss der Grundrechte: Die gesetzlichen Mängelrechte – insbesondere das Recht auf Nacherfüllung (Reparatur oder Neulieferung), Rücktritt vom Vertrag und Minderung des Preises – können in AGB nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden.

-

Verjährungsfristen: Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche darf bei neuer Software nicht auf unter zwei Jahre und bei gebrauchter Software nicht auf unter ein Jahr verkürzt werden.

-

Ausnahme „Negative Beschaffenheitsvereinbarung“: Ein Anbieter kann von den objektiven Anforderungen an eine Software abweichen (z. B. eine Funktion bewusst weglassen). Dies ist aber nur wirksam, wenn der Verbraucher vor Vertragsschluss eigens und ausdrücklich darüber informiert und diese Abweichung gesondert im Vertrag vereinbart wird. Ein versteckter Hinweis in den AGB genügt bei weitem nicht.

Fazit für B2C: Klauseln wie „ohne Mängelgewähr“ oder „wie besehen“ sind gegenüber Verbrauchern schlicht unwirksam. Der Verbraucher behält seine vollen gesetzlichen Rechte.

b) Das unternehmerische Schlachtfeld (B2B): Eingeschränkter, aber klarer Schutz

Im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen ist die Vertragsfreiheit größer. Die strengen Regeln des § 309 BGB gelten nicht direkt, haben aber eine starke Indizwirkung für die Gerichte. Das bedeutet: Was gegenüber Verbrauchern komplett verboten ist, ist oft auch gegenüber Unternehmern „unangemessen“ und damit unwirksam.

Folgende Grundsätze gelten für Gewährleistungsklauseln im B2B-Verkehr:

-

Totalausschluss ist unwirksam: Auch ein Unternehmer muss sich darauf verlassen können, eine funktionierende Leistung zu erhalten. Ein kompletter Ausschluss aller Mängelrechte ist unzulässig.

-

Vorrang der Nacherfüllung: Es ist zulässig, die Rechte des Kunden in AGB zunächst auf die Nacherfüllung zu beschränken. Der Anbieter muss also erst die Chance bekommen, den Mangel zu beheben.

-

Sekundärrechte müssen bleiben: Die Klausel muss dem Kunden das Recht auf Rücktritt oder Minderung einräumen, wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, unmöglich oder unzumutbar ist. Ein Ausschluss dieser „Sekundärrechte“ ist unwirksam.

-

Kosten der Nacherfüllung: Die Kosten für die Mangelbeseitigung (z. B. Arbeitszeit, Transport) dürfen nicht auf den Kunden abgewälzt werden.

-

Verjährungsfrist: Eine Verkürzung der Verjährungsfrist für Mängel auf unter ein Jahr ist in AGB in der Regel unzulässig.

3. Kauf vs. Miete (SaaS): Ein entscheidender Unterschied

Die rechtlichen Regeln hängen auch stark vom Vertragstyp ab.

-

Dauerhafte Softwareüberlassung (Kauf, Werklieferung): Hier gelten die oben beschriebenen Regeln des Kauf- und Werkvertragsrechts.

-

Softwareüberlassung auf Zeit (Miete, SaaS, Cloud-Services): Hier greift das Mietrecht, das dem Kunden starke, laufende Rechte gibt:

-

Laufende Instandhaltungspflicht: Der Anbieter ist verpflichtet, die Software während der gesamten Vertragslaufzeit in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu erhalten.

-

Automatisches Minderungsrecht (§ 536 BGB): Ist die Tauglichkeit der Software gemindert, ist die Miete von Gesetzes wegen automatisch gemindert. Der Kunde muss dieses Recht nicht erst geltend machen. Ein Ausschluss dieses Rechts in AGB ist so gut wie immer unwirksam.

-

Kündigungsrecht: Bei schwerwiegenden Mängeln hat der Kunde ein außerordentliches Kündigungsrecht.

-

Fallstrick für SaaS-Anbieter: Manche SaaS-Anbieter verwenden kaufrechtlich inspirierte AGB. Dies ist ein schwerer Fehler, da sie die zwingenden, für sie oft nachteiligeren Regelungen des Mietrechts (insb. die automatische Minderung) ignorieren.

4. Die unschlagbaren Trümpfe: Arglist und Garantie

Zwei Situationen hebeln jeden Gewährleistungsausschluss aus, selbst wenn er individuell vereinbart wurde (§ 444 BGB):

-

Arglistiges Verschweigen: Wenn der Anbieter einen Mangel kennt oder für möglich hält und ihn dem Kunden absichtlich verschweigt, kann er sich auf keinen Haftungsausschluss berufen.

-

Übernahme einer Garantie: Wenn der Anbieter eine Garantie für eine bestimmte Beschaffenheit der Software abgibt (z. B. „Wir garantieren 99,9 % Verfügbarkeit“), kann er die Haftung für genau diese Eigenschaft nicht ausschließen.

Fazit und praktische Empfehlungen

Die weit verbreiteten „As-is“-Klauseln sind im deutschen Rechtsverkehr größtenteils wirkungslos. Sie erzeugen eine falsche Sicherheit beim Anbieter und schüchtern Kunden unnötig ein.

Tipps für Anbieter:

-

Verzichten Sie auf Totalausschlüsse: Sie sind unwirksam und können im Streitfall negativ ausgelegt werden.

-

Gestalten Sie faire, gestufte Klauseln: Regeln Sie klar den Vorrang der Nacherfüllung und die Rechte des Kunden bei deren Fehlschlagen.

-

Unterscheiden Sie nach Vertragstyp: Verwenden Sie für SaaS-Modelle mietrechtlich korrekte Klauseln.

-

Holen Sie sich anwaltlichen Rat: Eine rechtssichere Gewährleistungsregelung ist eine der wichtigsten Investitionen in Ihre AGB.

Tipps für Kunden:

-

Lassen Sie sich nicht einschüchtern: Auch wenn der Vertrag einen umfassenden Ausschluss enthält, haben Sie in Deutschland starke gesetzliche Rechte.

-

Kennen Sie Ihre Rechte: Fordern Sie im Mangelfall zunächst die Nacherfüllung. Dokumentieren Sie das Fehlschlagen.

-

Prüfen Sie SaaS-Verträge genau: Achten Sie auf Ihr automatisches Minderungsrecht bei Ausfällen oder Funktionsstörungen.

Fachinformationen

Ratgeber, Muster und Checklisten